5月14日,学校与青岛海洋气象研究院、青岛市气象局、中国气象局气象探测中心、中国海洋大学、国防科技大学等十余家单位联合开展的黄渤海海雾综合观测研究及人工消雾科学试验(以下简称“试验”)在山东青岛正式拉开帷幕。此次试验为期3个月,旨在深入探究海雾的生消机理,并通过搭建岸海空天一体化综合观测系统,从海雾的化学、物理、天气、海洋等多个要素开展全方位观测,同时同步进行人工消雾试验。本次试验投入了40余套新设备,近百名科研人员参与其中。

央视新闻报道

在海洋强国战略指导下,海洋已经成为推动我国经济高质量发展的重要力量。而海雾造成的低能见度会导致航运港口、海上作业等经济活动停滞,给沿海经济带来巨大损失。海雾生消过程涉及海气交换、辐射效应、雾顶夹卷、水汽凝结和垂直混合及雾滴沉降等一系列复杂的边界层物理化学过程与相互作用。目前对海雾生消机理的研究仍存在不足。因此,开展海雾科学试验、加强海雾发生机理等基础研究,是提高对海雾的科学认知、突破气象关键核心技术、提升海雾预报预测能力的重要途径。

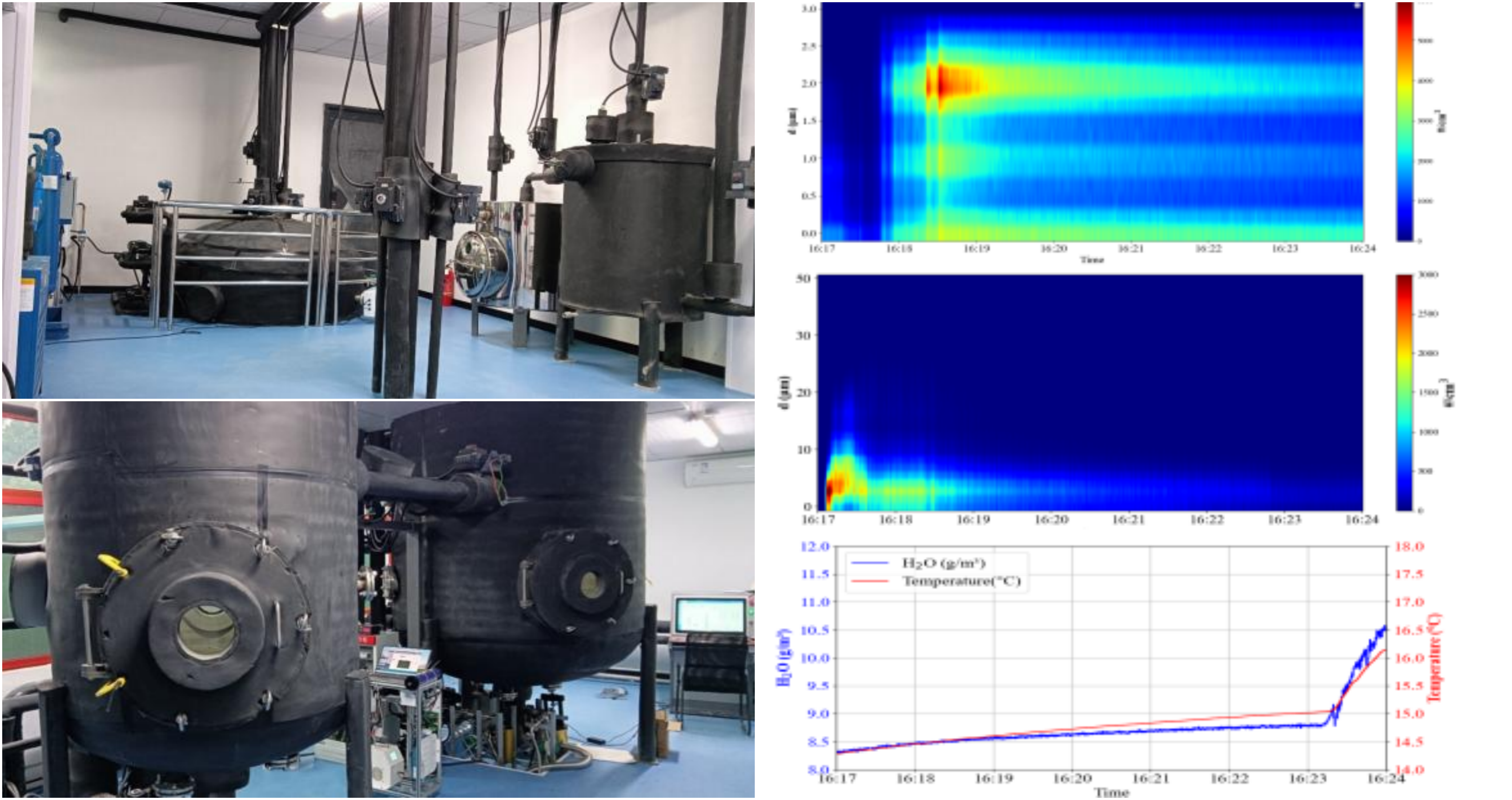

在学校布设的双罐体云室在试验方案设计与论证中发挥关键作用

在试验方案设计初期,学校充分考虑黄岛区历史观测数据,获取了实测气溶胶、雾滴谱分布等关键信息,在学校新建的“西南人影”双罐体云室中开展了系列预研工作,通过精准地控制温湿压和调控气溶胶和雾滴的大小,重现了青岛海雾的微物理特征,并通过一系列自研的消雾催化剂开展了多轮定量播撒测试实验,依据云室试验结果改良优化催化剂配方,试验模拟外场实际播撒的建议位置,对消雾的方案形成了“实验+外场”的循环反馈。在青岛于4月18日举办的试验实施方案论证会暨启动会上,学校校长何建新率队出席并参与了试验总体方案的论证。会上,学校提出了海雾立体观测与人工消雾试验方案,特别是在海雾垂直观测、云微物理云室模拟以及人工消雾技术等方面的技术可行性与创新,得到了论证会的高度评价。

何建新在试验实施方案论证会暨启动会上发言

此次试验在常规业务观测基础上,以黄岛国家基本气象站为核心观测站,利用风廓线雷达、微波辐射计、毫米波测云仪等海雾边界层垂直观测设备以及微物理化学观测设备,开展高时空分辨率的岸基观测,获取海雾边界层温湿风结构演变的精细化数据、低层大气湍流、雾与气溶胶微物理化学特征及其演变的综合数据。在青岛近海海雾生成敏感区潮连岛海域设立近海观测区,利用波浪能滑翔机机动观测技术,并新增锚定式漂流浮标,开展沿岸海域海面气象和水文要素的定点监测。在中国气象科学研究院青岛分院(青岛海洋气象研究院)院楼顶打造空中观测站,加强海雾雾层中气象要素、辐射效应和液态水微物理的演变过程观测。此外,在青岛至日照沿岸180千米的海岸线上设立气象垂直动态探测试验区域,开展大气温湿风和水汽廓线往返式动态探测,获取沿岸大气温湿风和水汽密度廓线数据,同时探测逆温层厚度、逆温强度、大气边界层高度、风切变指数等动态数据。

无人机人工消雾试验起飞前准备

试验还同步开展首次黄渤海海雾人工消雾试验,采用“作业无人机+监测无人机”协同模式,通过播撒自主研发的环保型吸湿性催化剂,促使雾滴加速凝结沉降。作业团队根据气象卫星、激光雷达实时数据,精准锁定厚度达200米(90米-290米)的海雾层进行催化干预,定量评估检验人工消雾技术和装备的实际效果,为研究成果实现业务化应用打下基础。

学校大气探测学院、资源环境学院、人工影响天气学院作为此次试验的核心参与单位,为试验的顺利开展提供了重要的技术与科研支撑。

学校教师接受央视采访

在本次试验中,学校研究团队不仅证实了多种新型观测技术的有效性,还积累了多次海雾过程的详尽数据,多项成果均符合试验预期。通过本次试验,学校进一步加强了在海洋气象研究领域的研究力度,为我国海洋气象灾害的科学防控提供了关键技术支撑。